大学の2学期(うちは4学期制)最後の3年生ゼミも終わり。毎週読んでいた窪島務『現代学校と人格発達―教育の危機か教育学の危機か』(地歴社, 1996年)も本日無事読了。

3年生にとってはかなり歯ごたえのある文献で,毎回噛み応え抜群の文章と内容に「わからない~」といいながらみんなで読んでいきました。本日最後の「補論 登校拒否と「依存‐自立」関係の発達」も無事に終わり,これまでの読みを頼りに,自分たちなりに意義をまとめていきました。

本書に通底するテーゼは,大きく4つだろうと思う。

- うまくいかない,こぼれおちる子どもをどう捉えるか。心理的医療的な捉えだけでもうまくいかないし,社会との関係だけを見てもうまくいかない。そのどちらもがどのような関係になっているのかを重ね合わせながら捉えること。

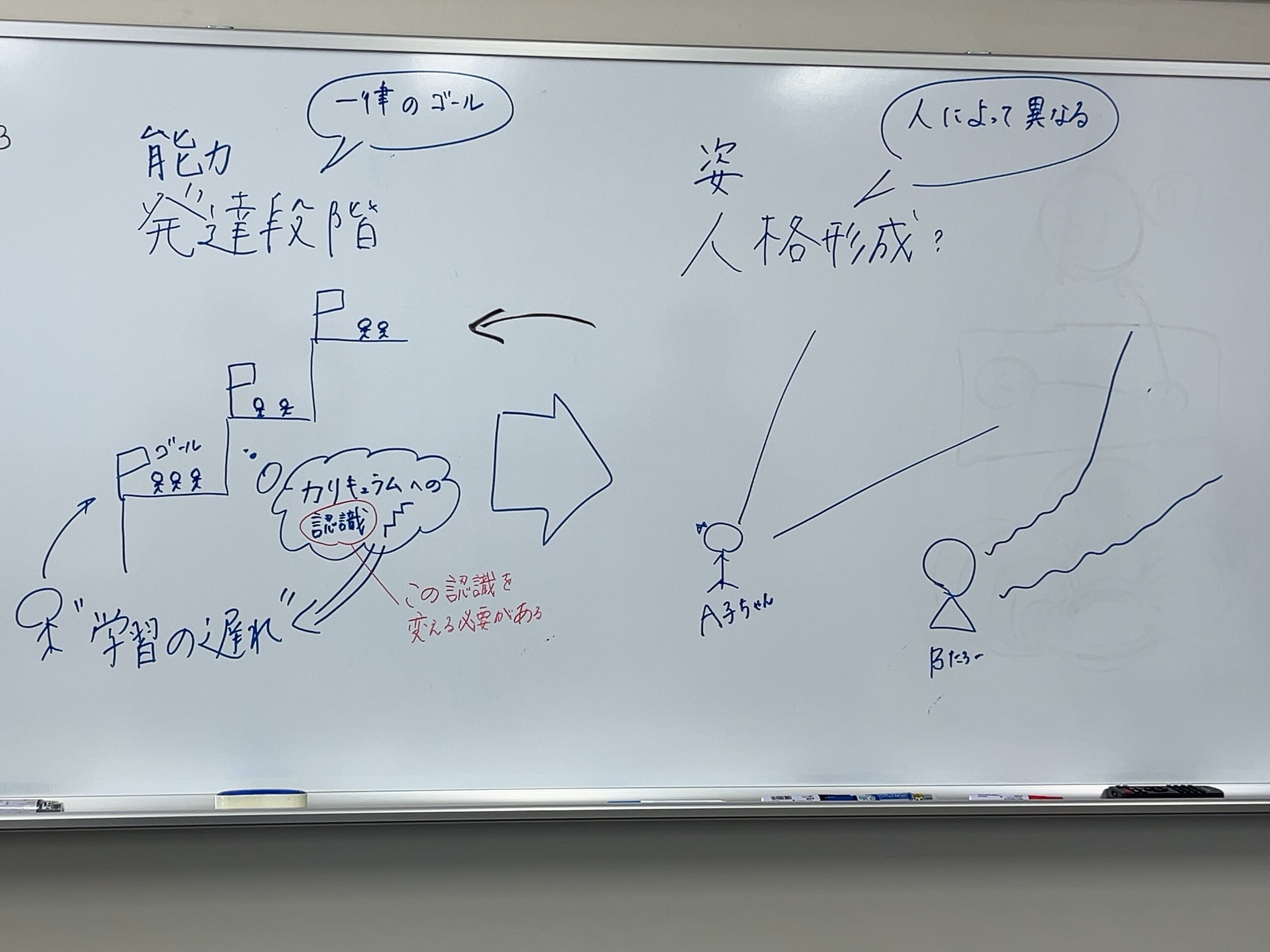

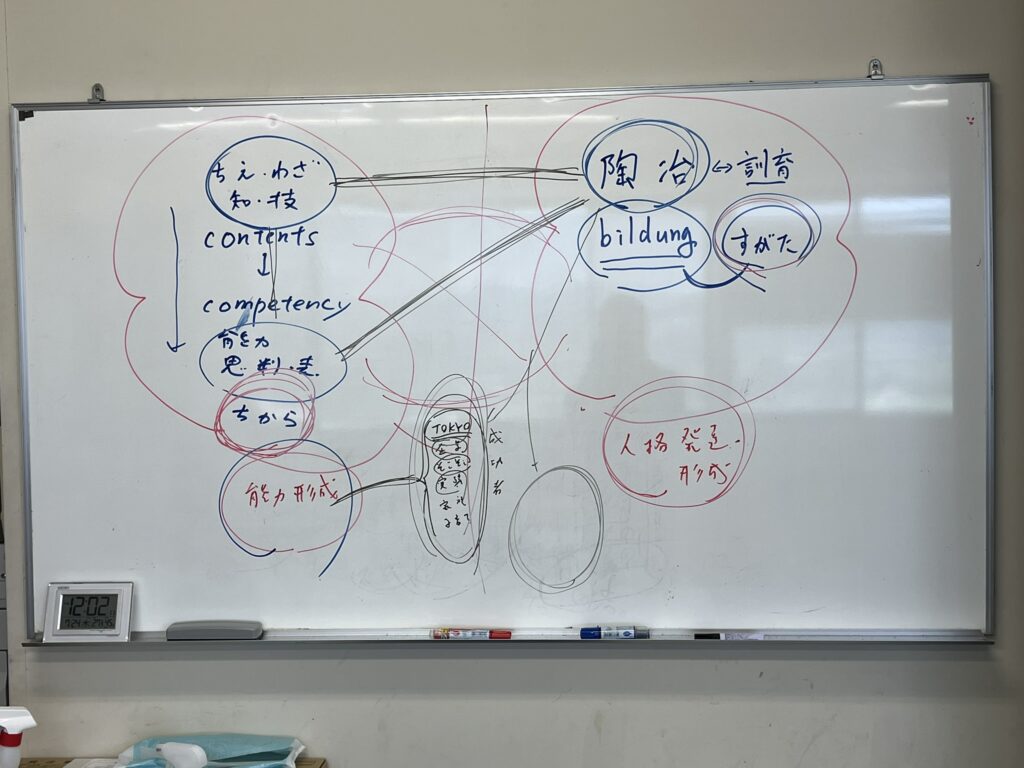

- 子どもの成長を「能力」「学習の遅れ」で捉えようとするとき,その前提にある大人の側の「学校認識」自体を問うこと。その上で,能力以上に人格の発達を見すえようとすること。

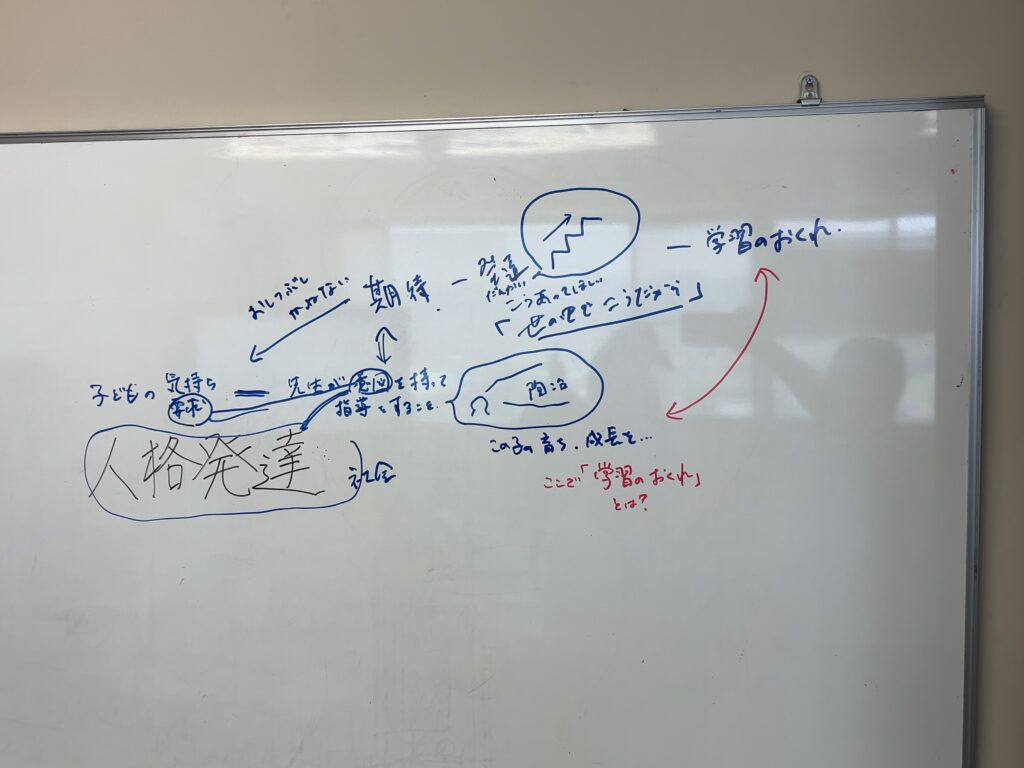

- 人格発達を見すえたとき,教師はどのような関わりができるかを考えること。安心と自尊心の保障された場の中で,子どもの発達を見すえ,喜び,支え引き上げるとはどういうことかを考えること。

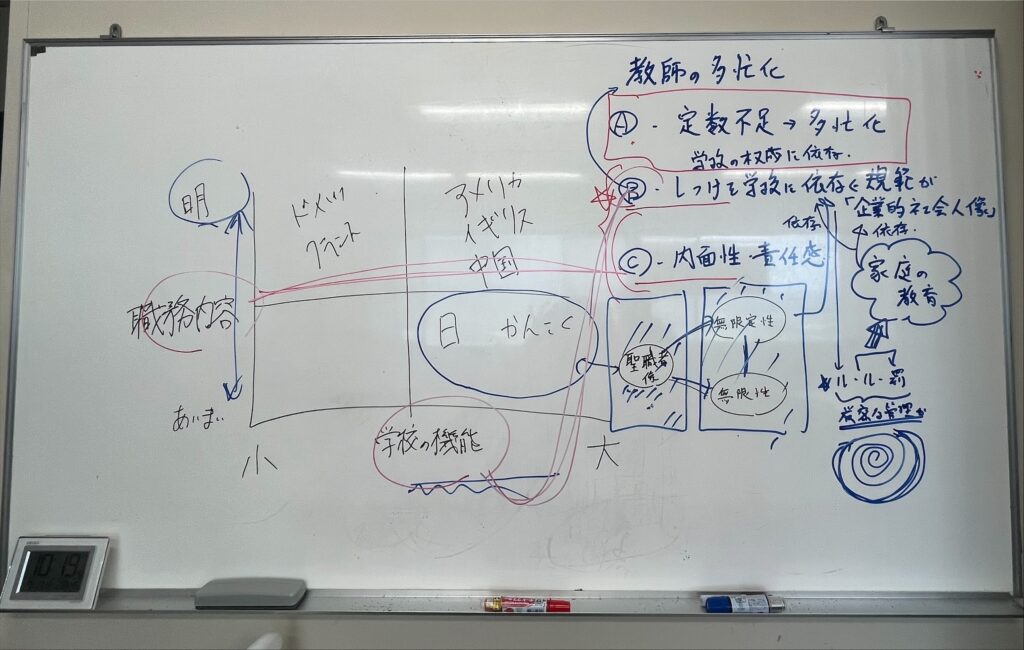

- そのためには学校がどのような社会との関係を持ち,教師はどのような労働環境であるべきかを考えること。

この複雑な成長の視点は1990年代に書かれたとは思えないほど,現代に意味を持っている。学生たちもこれを通して「読む」とは「読解する」ことではなく,自分なりに読みながら自分がそれを通して人格形成をしていくのだということがなんとなくわかってきたような。

いいメンバーに今年も恵まれました。秋以降の私たちの「人格成長」が楽しみだなと,思う半年でした。