この授業は,2024年2ターム(6月~7月)に広島大学人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムの授業として行った大学院生向けの授業の記録です。

言語的文化的に多様な子どもたちの存在をふまえ,その教育課題や可能性を捉えながら,教師教育のありかたの視点から検討することができる。

- 日本の外国人児童生徒教育の教師教育(とくに教師研修)の現状を知り,それを批判的に捉えることができる(第1回〜第5回))

- 日本の外国人児童生徒教育の実際を知る(第6・7回)

- 海外の外国人児童生徒教育のプロジェクトと教師教育の事例(LISSEL-B)を知り,比較的に分析することができる(第8回〜第14回)

- 日本の外国人児童生徒教育の教師研修においてこれまでの検討からどのような視点が入る必要があるかを検討することができる(第15回)

授業の展開1「基本的情報」を知り「研修」としての課題を考える

(第1回~第5回)

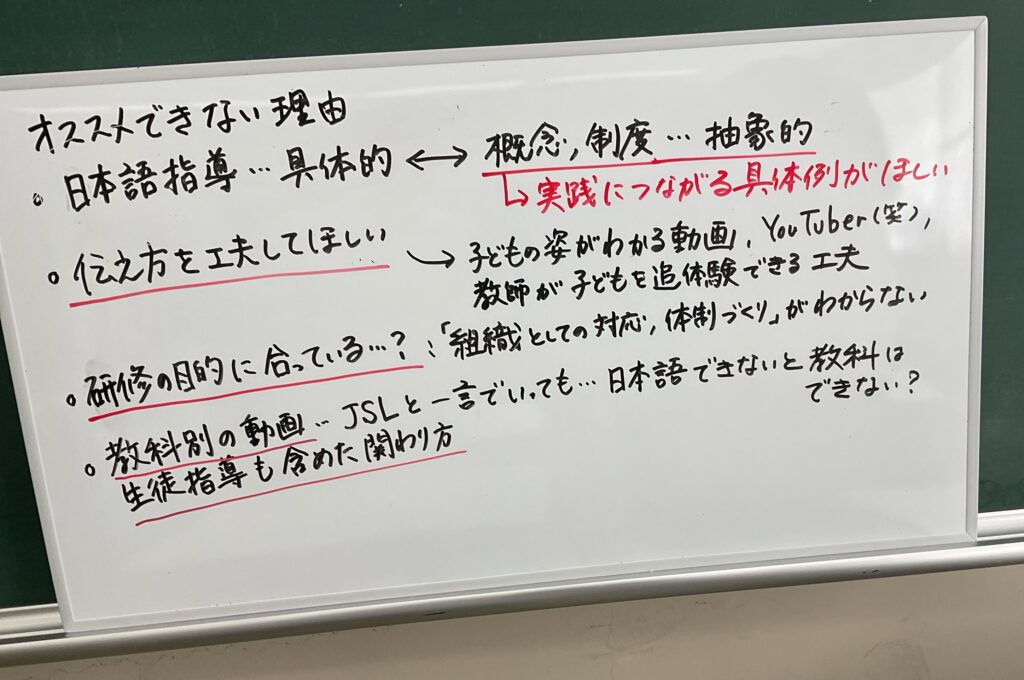

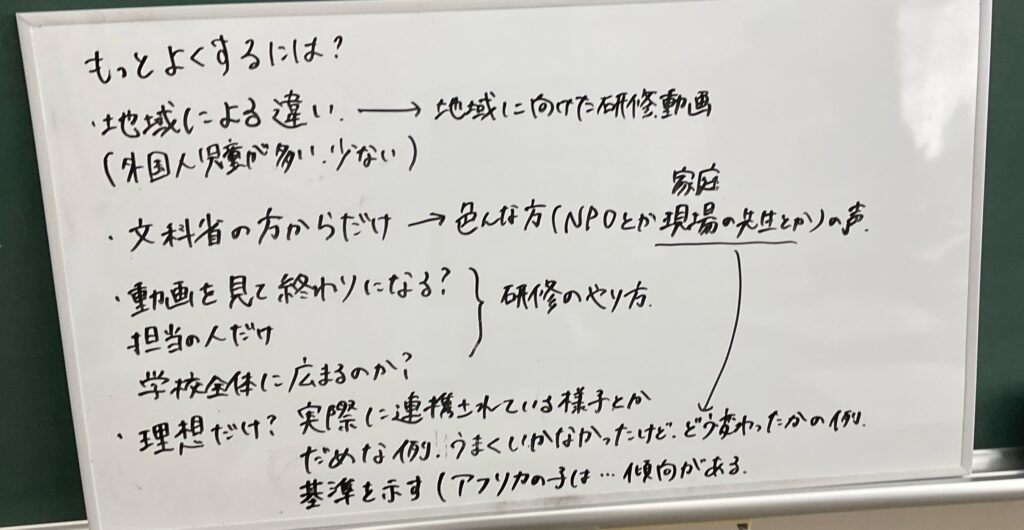

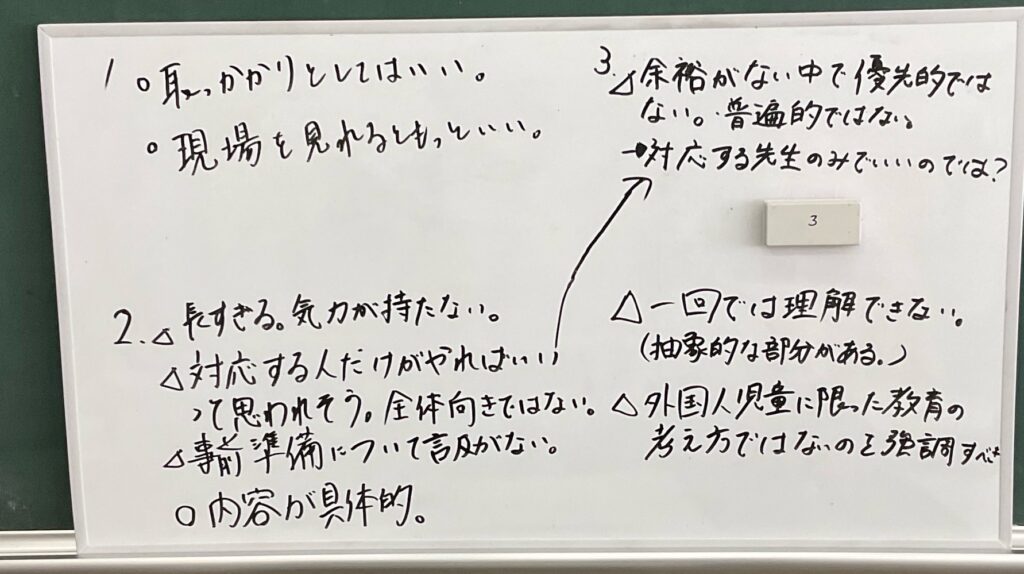

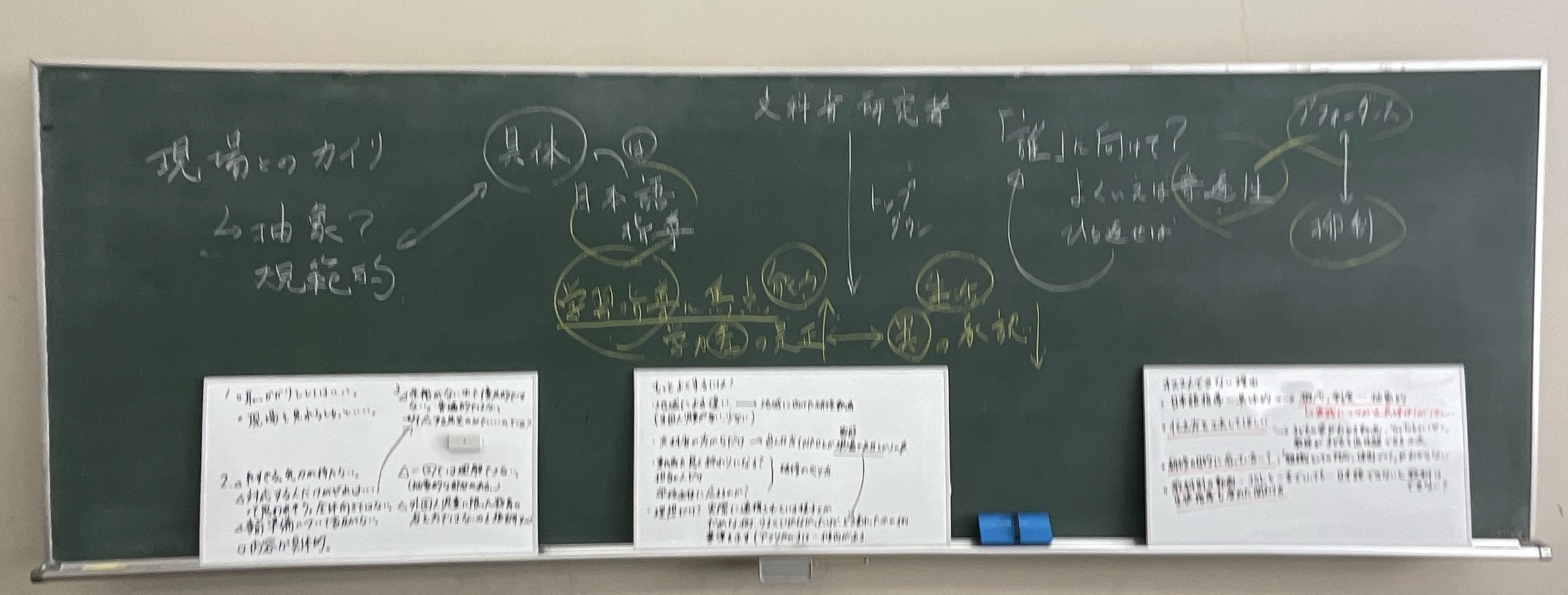

まず,文部科学省から出ている「外国人児童生徒等教育に関する動画コンテンツ」を見て,さまざまなところから来ている受講生に,基本的な情報や考えかたを共有しました。と,ともに,「全体的に」「一斉に」「動画という形で」伝える研修のスタイルが持つ問題点を考えていきました。内容の大切さを理解しながらも,研修という点において「トップダウン的な情報提供(知識を知識として伝える)ことによる権威関係性」「実効的なものにつながるのか」などの視点を考えていきました。

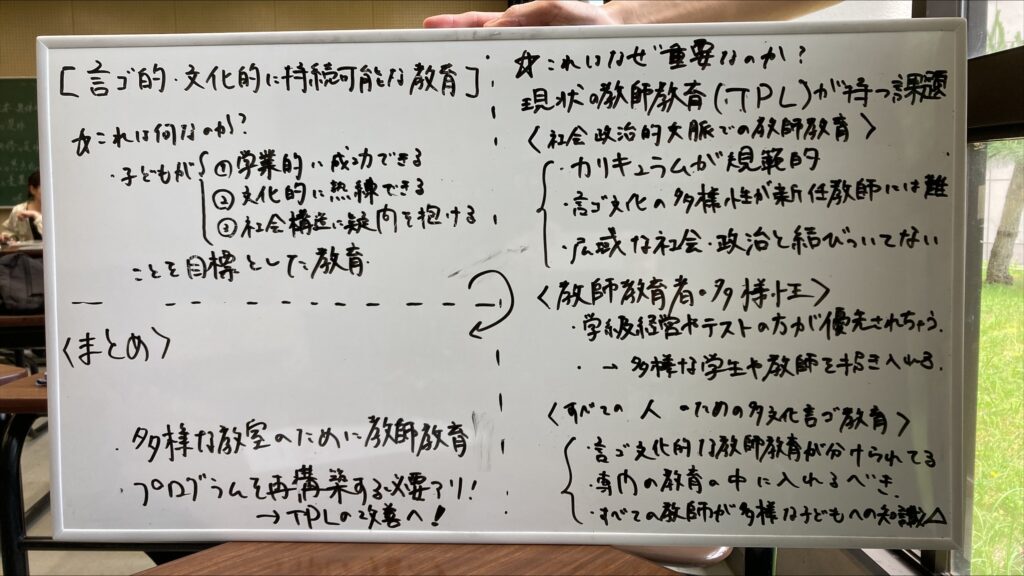

その後,Gardozo-Gaibisso, L. & Harman, R. (2018). Preparing In Service Teachers to Work With Linguistically and Culturally Diverse Youth, in Onchwari, G. & Keengwe, J. (Eds). Handbook of Research on Engaging Immigrant Families and Promoting Academic Success for English Language Learners, IGI Global. という論文を全体で読み,「外国につながる子どもたち」の教育においてどのような研修的視点が重要かを考えていきました。

▲昨年(2023)の先輩たちが作成したこの論文のまとめ資料も参考にしました

▲各グループで章ごとにまとめたもの

授業の展開2 外国につながる子どもたちの研究授業に参加し,事後検討会に参加する(第6回~第8回)

具体的な子どもたちの姿と先生方の授業を知っていく時間を作りました。授業と同じ時間に行われた東広島市教育委員会主催の「令和6年度日本語指導学級等担当者研修」に院生(希望制:参加できない場合は別の実践を見る・読む)も参加し,市内の小学校で行われた「社会科と日本語を統合した授業」を参加見学し,その後の授業研究会も合わせて参加し,学校現場の実際を知る時間となりました。

授業は,「JSLカリキュラム」にもとづいて,社会科の単元(古墳時代)を用いて日本語の授業を進めていくものです。学校の具体と子どもがでてくることもあってここでは詳細にかくことはできませんが,ひとつだけ。

実はこの研修,「教科と日本語」の統合授業を実際に先生が行ってそれを東広島市内の外国人児童生徒教育の関係者・市教育委員会の関係者が一緒に見て考えるという場は初めての試みでした(担当の指導主事の方々が数年かけて計画してきたもの)。東広島市は中四国地方でもっとも外国人居住率の高い街。必然的に外国につながる子どもたちもたくさんいます。そうした地域の実態もあり,関係者(大学の院生も含め)が一緒に考える場ができたのはとても有意義でした。

▲事後検討会後の南浦(指導助言者でもあったので)のまとめ

授業の展開3 海外の外国人児童生徒教育のプロジェクトと教師教育の事例(LISSEL-B)を分析する(第9回〜第14回)

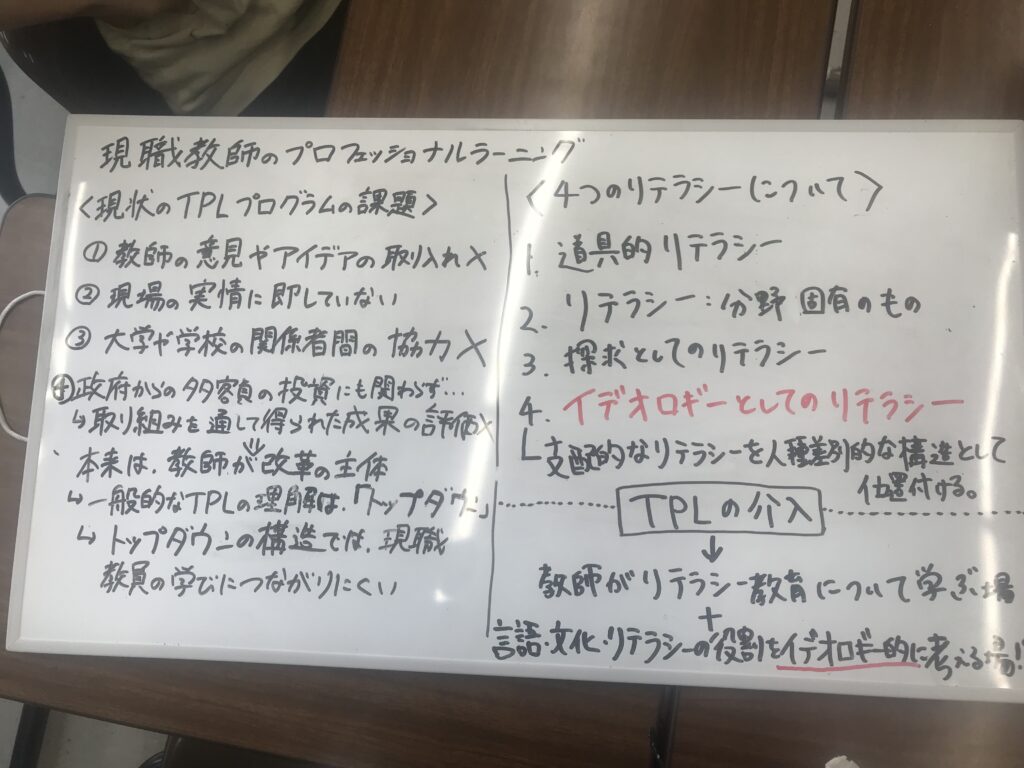

展開1と展開2をふまえて,展開3では,第4−5回の授業でも扱った「LISSEL-B」というアメリカで行われた「外国につながる子どもたち」に対する「科学リテラシー」の視点と「言語」をともに学んでいき,それを教師教育および家庭・地域・学校との連続性の中でおこなっていく大規模プロジェクトの分析に入っていきました。

Language-Rich Inquiry Science with English Language Learners through Biotechnology (LISELL-B)

LISSEL-B 実際の報告はこちらのサイト(U.S. National Science Fundationのサイト)

第1-5回で出てきた教師研修としての課題,第6-8回で見学した実際の授業における「文脈のある内容のある学び」をどちらもを考えていくための事例と視点の分析活動です。ここは,院生たちがグループになって文献を発表していきます。

発表資料は,受講生の許可を得てこのサイトで紹介をしています。(あくまで論文そのものではなく,その要約資料です。教育的価値・資料的価値として公開していますので,引用などは必ず原著にあたり,ここのものを転載・引用することはお控えください)

LISSEL-Bの基本的展開

LISSEL-Bは上のリンクから報告を見ることができます。一連の基金によるプロジェクトで,いくつかの視点を持ちながら「科学」と「言語」をつなぐ学びをアメリカのスペイン語圏の子どもたちに対して行ったものです。

いくつかの論文がさまざまな角度から提出されており,院生たちはこの論文にあたりながら,このプロジェクトで「誰が」「何を」学んでいったのか,その価値は何かを探っていきました。

01 LISSEL-Bプロジェクトの基本構成

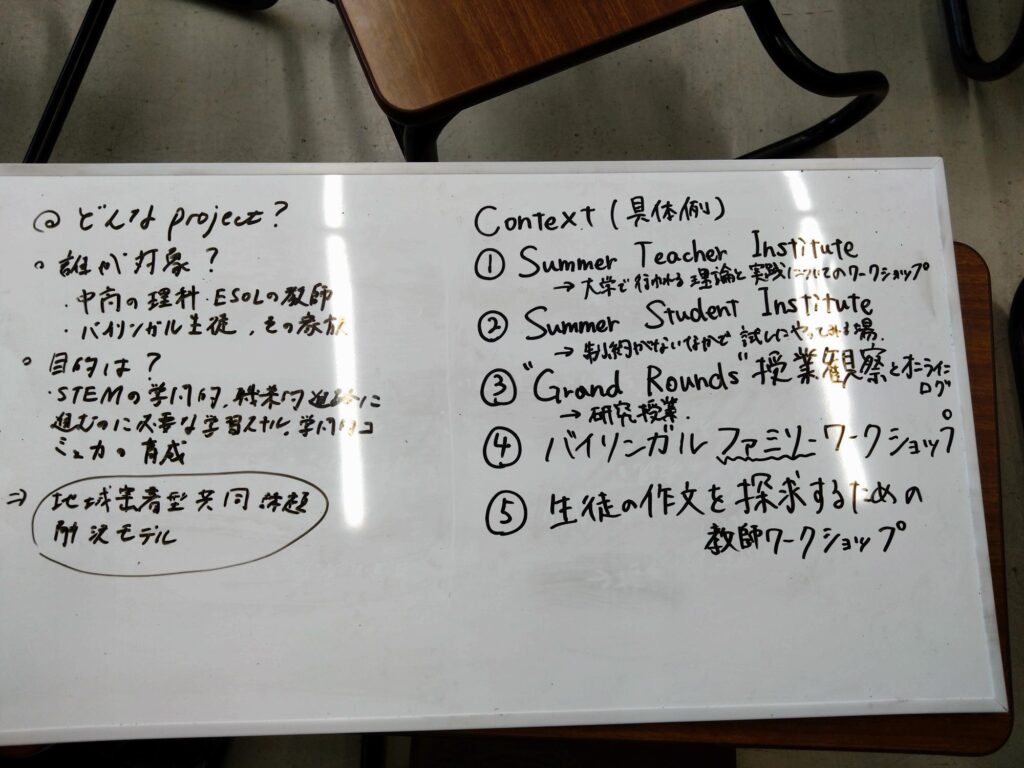

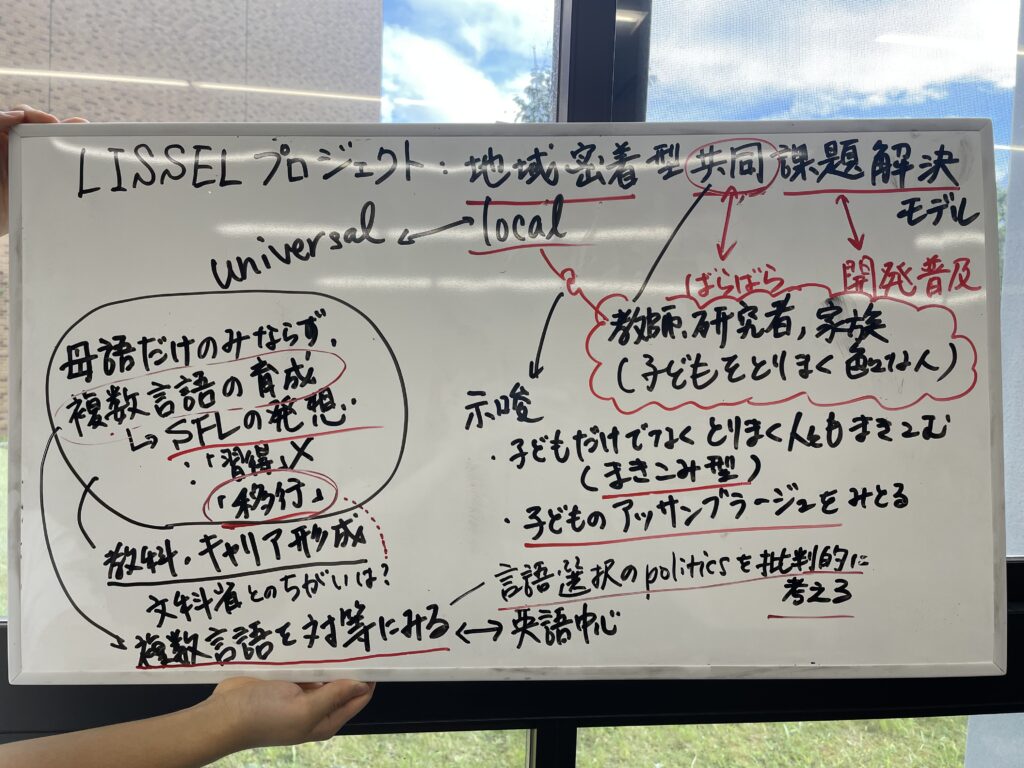

論文01 Buxton, C. A., Allexsaht-Snider, M., Rodríguez, Y. H ., Aghasaleh, R. Cardozo-Gaibisso, L., and Kirmaci, M. (2017). A Design-Based Model of Teacher Professional Learning in the LISELL-B Project. Oliveira, A. W. and Weinburgh, M. H.(Eds). Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition, (pp.215-234). Cham: Springer International Publishing.

02 LISSEL-Bプロジェクトと教師の成長

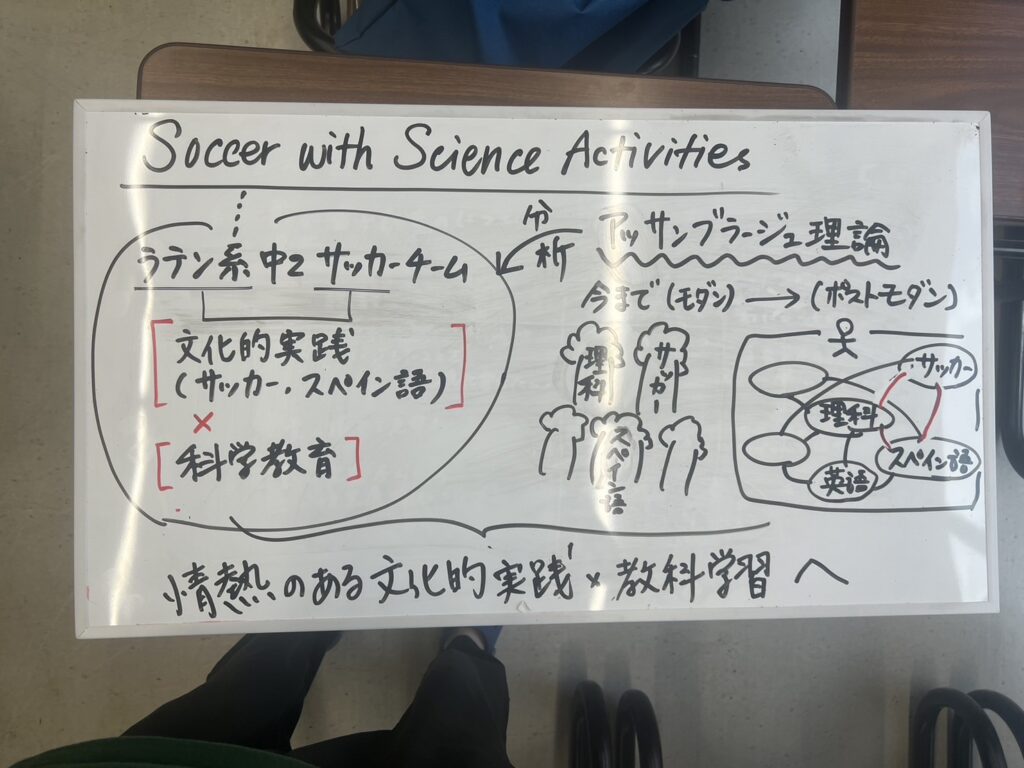

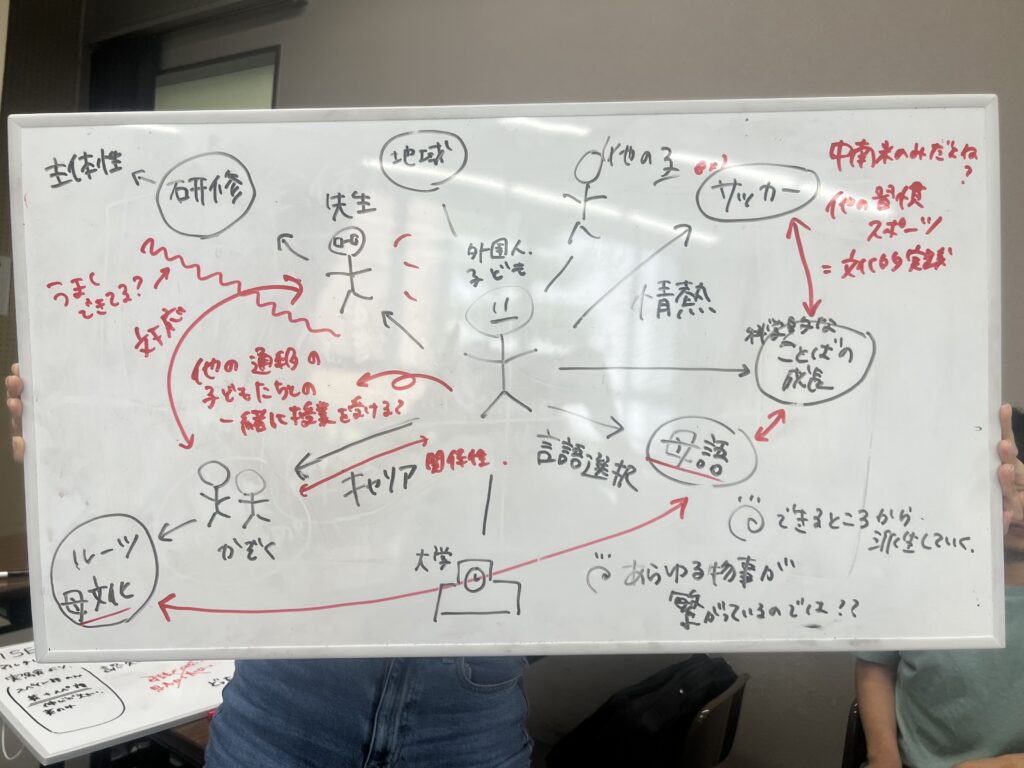

論文02 Vazquez Dominguez, M., Allexsaht-Snider, M. & Buxton, C. (2017). Connecting soccer to middle school science: Latino students’ passion in learning. Journal of Latinos and Education , pp.225-237.

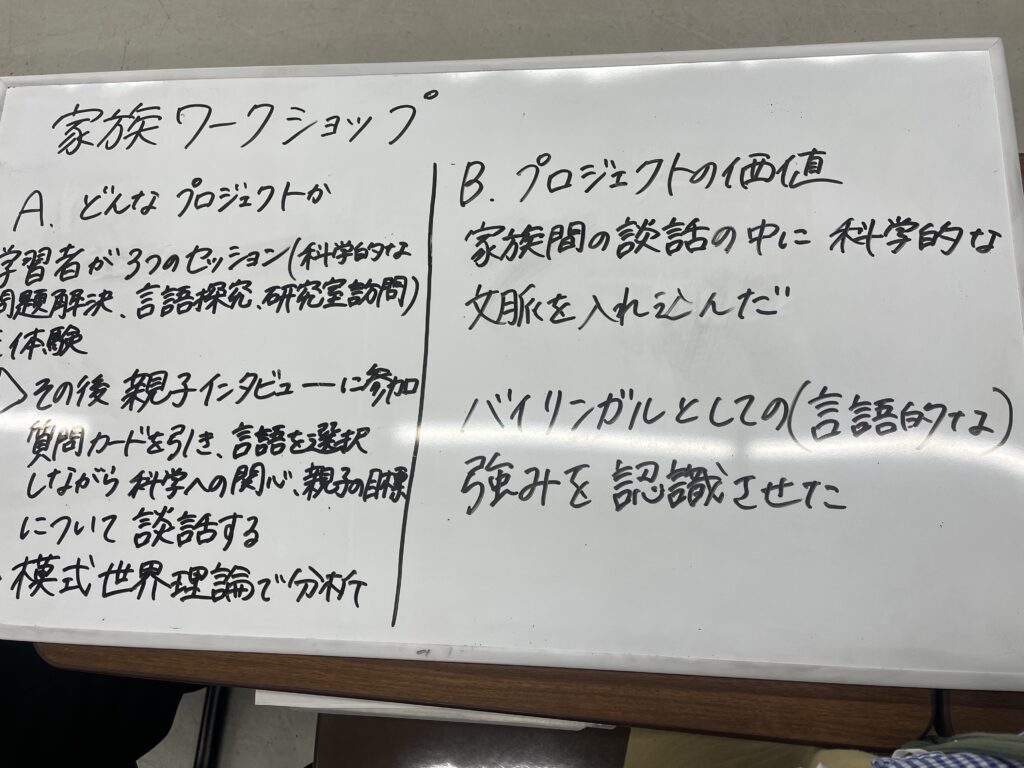

03 LISSEL-Bプロジェクトと家族の科学への気づき

論文03 Allexsaht-Snider, M., Vazquez Dominguez, M., Buxton, C., & Karsli, E. (2017). Figured worlds of immigrant fathers, sons, and daughters in steps to college through science bilingual family workshops, Gender & Education , pp.1-17.

04 LISSEL-Bプロジェクトと学び手の科学とことばと文化の関係性

論文04 Vazquez Dominguez, M., Allexsaht-Snider, M. & Buxton, C. (2017). Connecting soccer to middle school science: Latino students’ passion in learning. Journal of Latinos and Education , pp.225-237.

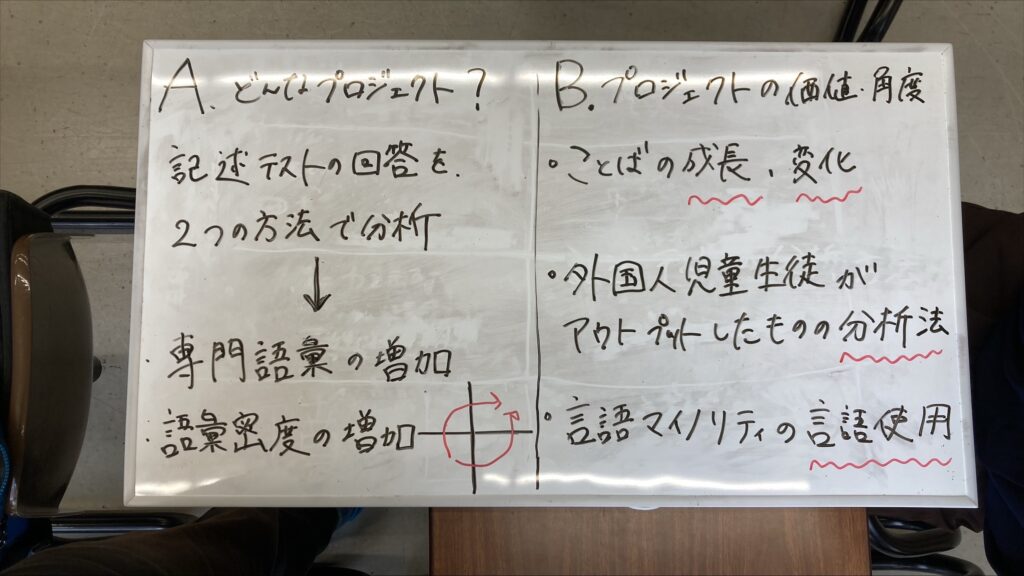

05 LISSEL-Bプロジェクトと学び手のことばの成長1

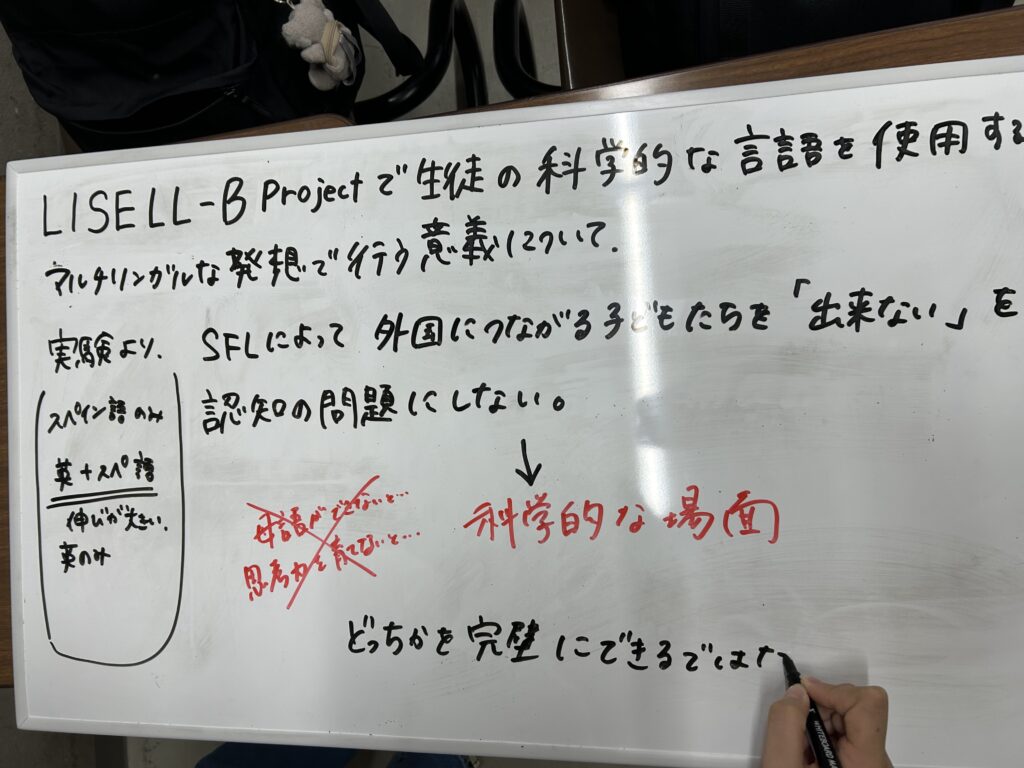

論文05 Buxton, C. & Allexsaht-Snider, M., Kim, S. & Cohen, A. (2014). Potential benefits of bilingual constructed responses science assessments for emergent bilingual learners, Double Helix , 2, pp.1-21.

06 LISSEL-Bプロジェクトと学び手のことばの成長2

論文06 Kim, S., Kuak, M., Cardozo-Gaibisso, L., Buxton, C. & Cohen, A. (2017). Statistical and Qualitative Analyses of Students? Answers to a Constructed Response Test of Science Inquiry Knowledge. Journal of Writing Analytics, 1, pp.82–102.

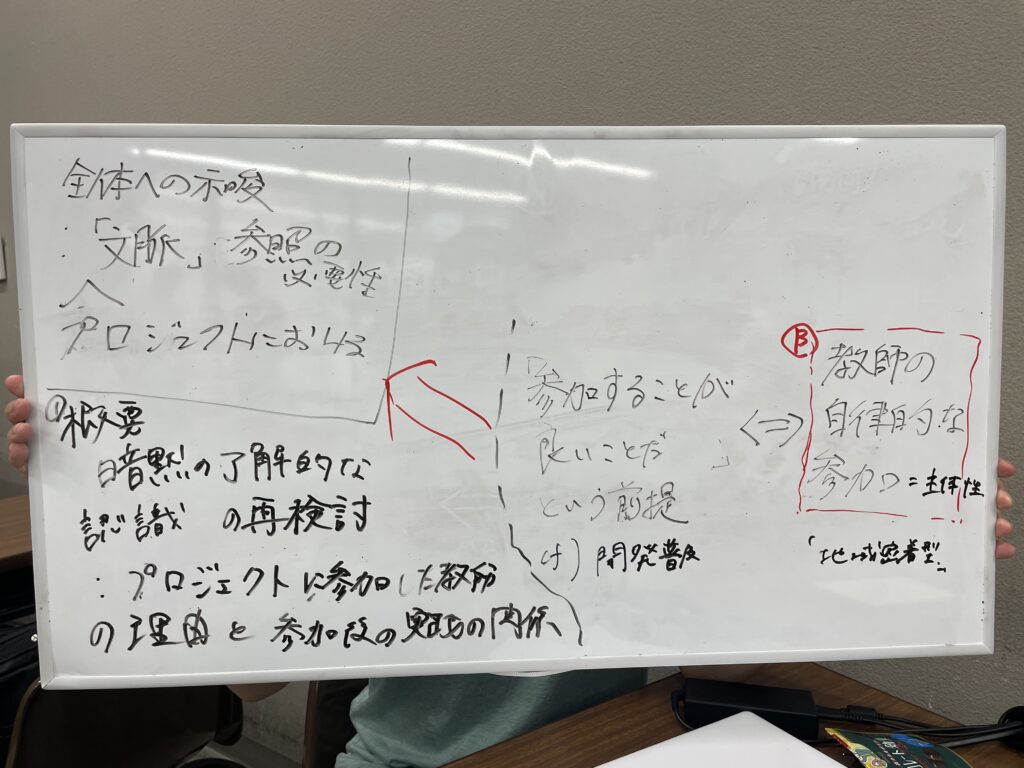

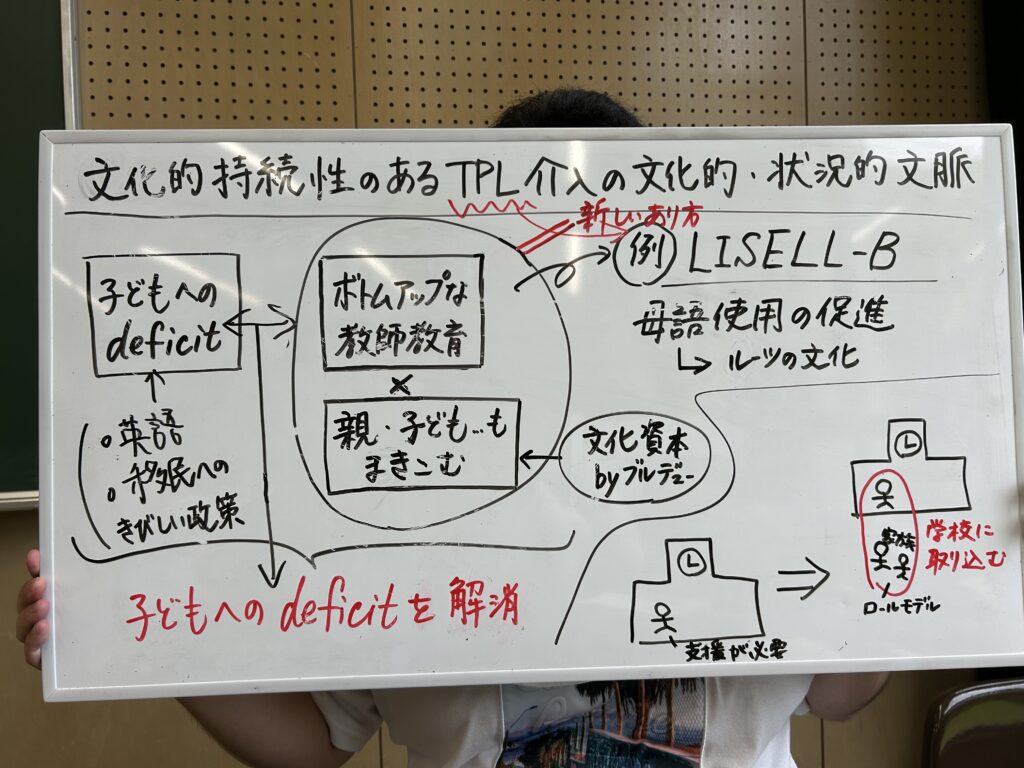

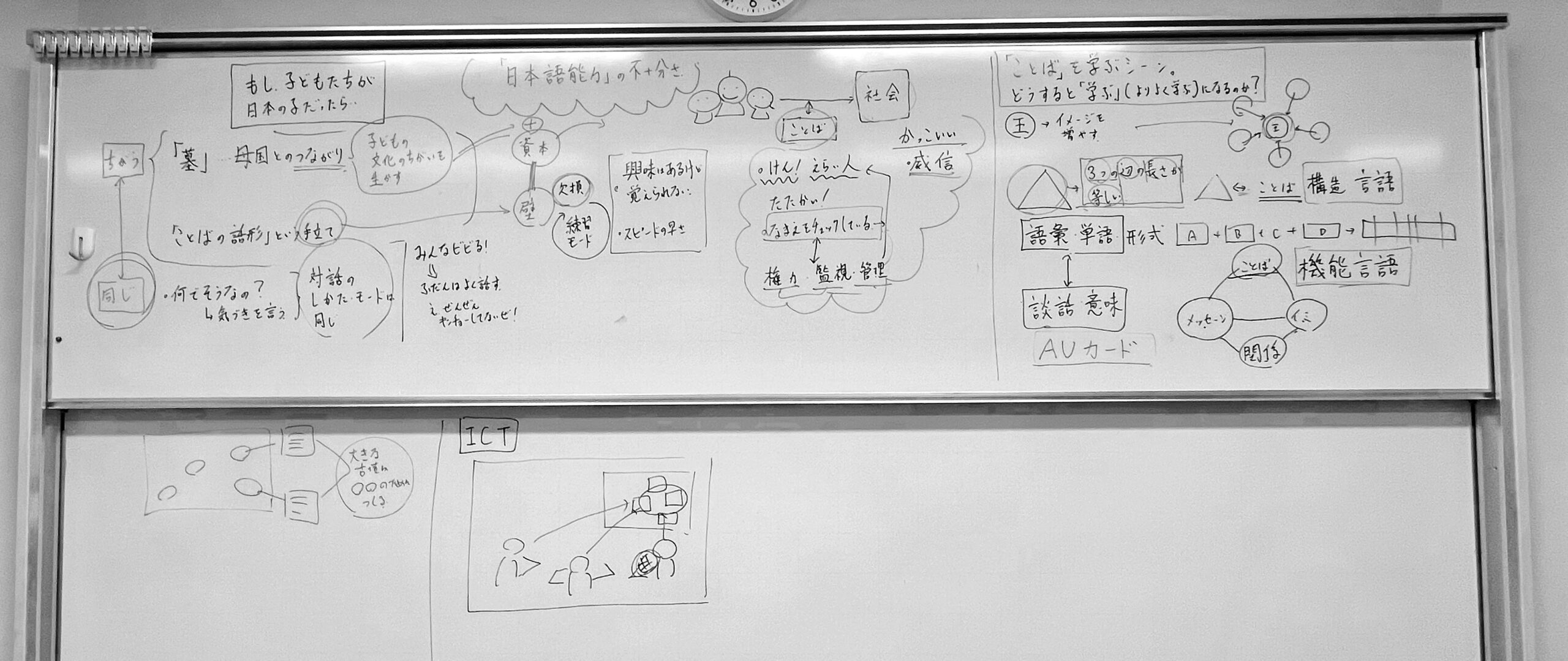

授業の展開4 まとめ─LISSEL-Bプロジェクトをもとに,日本の外国人児童生徒教育と教師教育を再考する(第15回)

ここまでの授業を通して,当初の「外国人児童生徒の教育とその教師教育」の課題に対してLISSEL-Bのプロジェクトから得られた視点をもとに,どういう示唆を得られたかを考え,まとめていきました。