全国社会科教育学会(熊本)のシンポジウムテーマは「社会科教育は,主権者教育の充実を図るためにどうあるべきか」で,タイトルからは見えにくいのですが,「多様性・多元性の包摂」が後ろのテーマにあります。熊本がいま,そういう社会になっているというのもあるのだろうと。

そういうことからかシンポジウムに登壇をすることになったのですが,僕はさておき発表シンポジウム資料が既に公開(非会員も)され,なんだか資料の熱量も高くてワクワクしました。

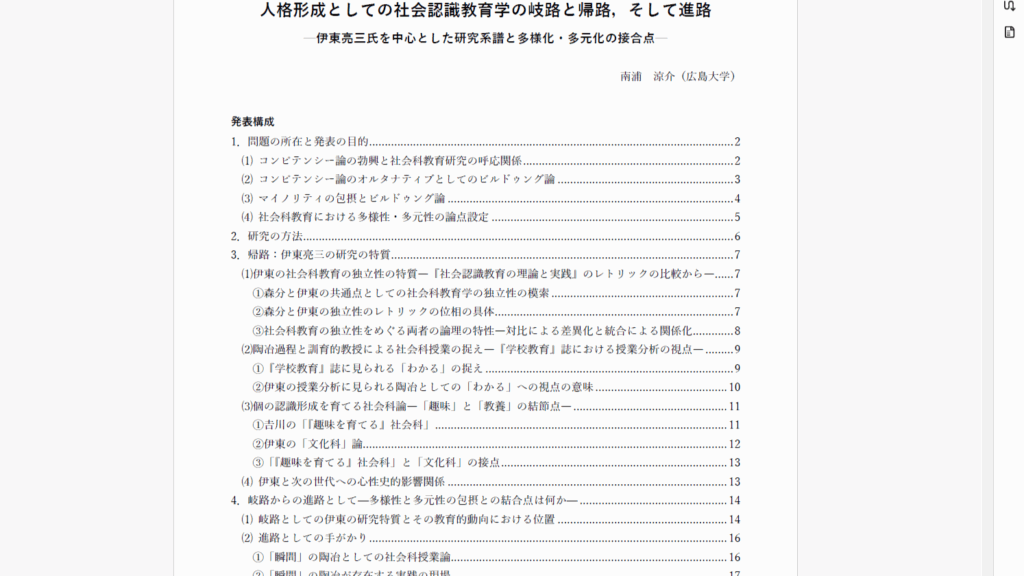

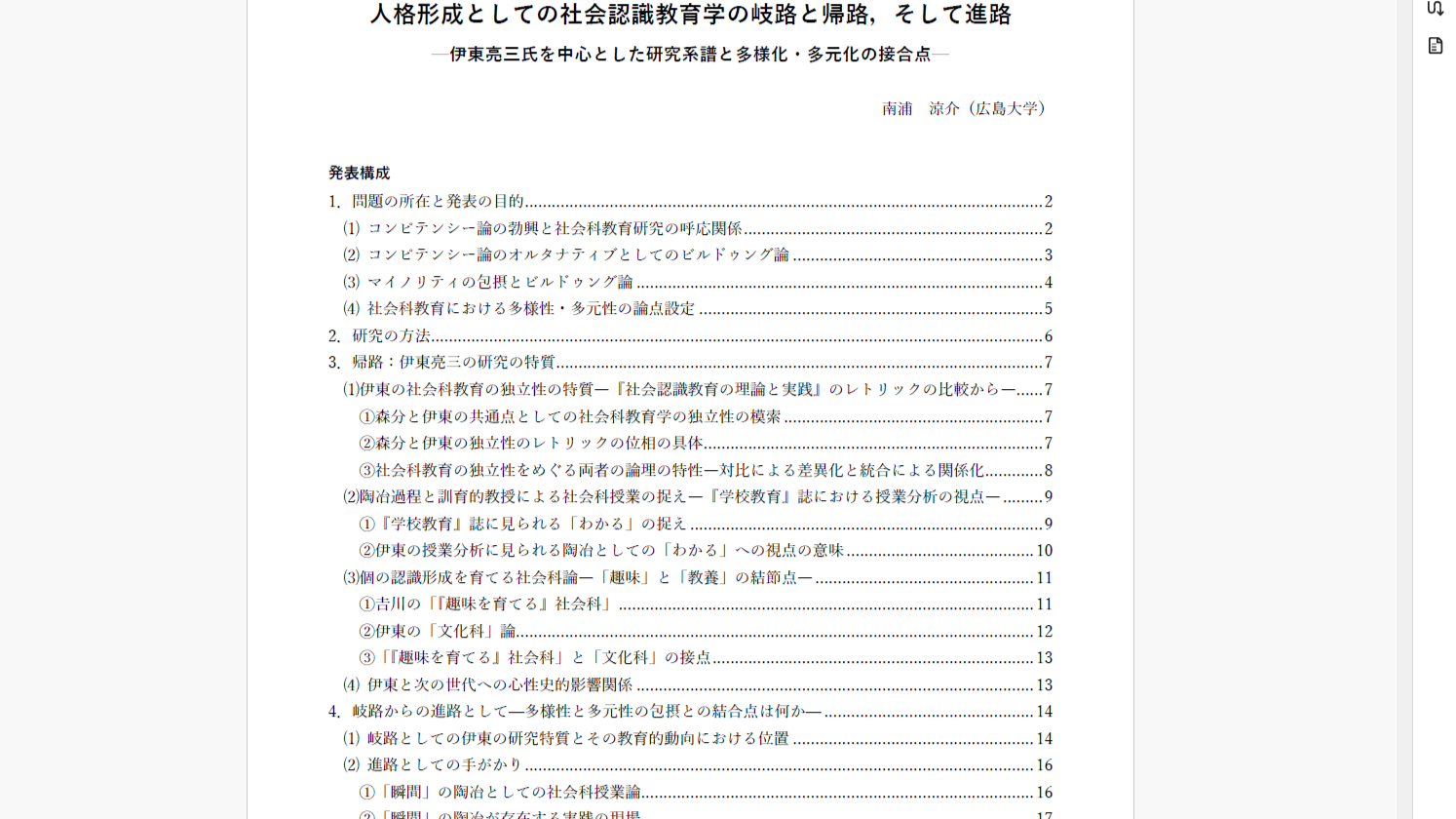

僕は,「人格形成としての社会認識教育学の岐路と帰路,そして進路─伊東亮三氏を中心とした研究系譜と多様化・多元化の接合点」。

自分にはめずらしく「教育史」「研究史」のアプローチを採りました。どうも「教育史」というと「古い」「今の課題解決にならない」という印象があるようにも思います。

でも,「ある教育の発想」を伝えるとき、新しい理論を用いてそれを伝えることも大事だけど、それ以上にコミュニティによっては「歴史で伝えること」はずっと大切な「納得の論理」だと思うようになったからです。とくに,誰も彼もが「新しさ」に飛びつく時代,自分たちの足元がどういうものでできあがっているのかを知ることこそが,今を切り拓く鍵になるだろうと思います。