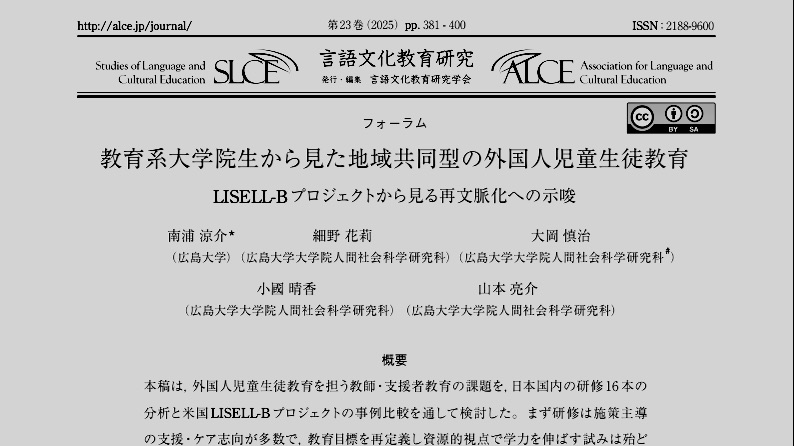

授業をつくる 学級・学校をつくる 地域をつくる 多様な人が共に生きる

「教育」のビジョンを持ってそのカタチをデザインし、実践できる人を育てる研究室です

教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています

このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません

この分断された「一般/特別」の境界線自体を互いにゆさぶりあい,混ぜあわせ

色々な教師が教え,ことばと文化を多様にもつ子どもたちが共に学ぶ,「多様性の教育学」を重視しています

教育方法学─カリキュラム,授業,評価,制度として

- 生態的・状況的・制度的な視点を用いて,学校や教室の脈絡の中で授業や学校づくりがどのように生まれているのか,よりよい価値をどのようにつくるのかを具体的な実践と教師の視点を大切にして提案します

- それをふまえて,授業研究,評価研究,カリキュラム研究を行います

多文化・多言語の教育学─外国人児童生徒の包摂として

- 子どもたちの多言語性や多文化性を大切にして,そうした子どもたちもふくめて,みんなが共に生き,学び,喜べる教室と学校,さらに教育行政のありかたを授業やカリキュラム,評価の視座から検討しています

- 日本語指導を,機能言語的視点,学校の生態的視点を重視して,子どもの表現したこどばを大切にしながら,学校らしい空間の中で成長する視点を重視して,教師と学校との伴走をしています

Pick Up!

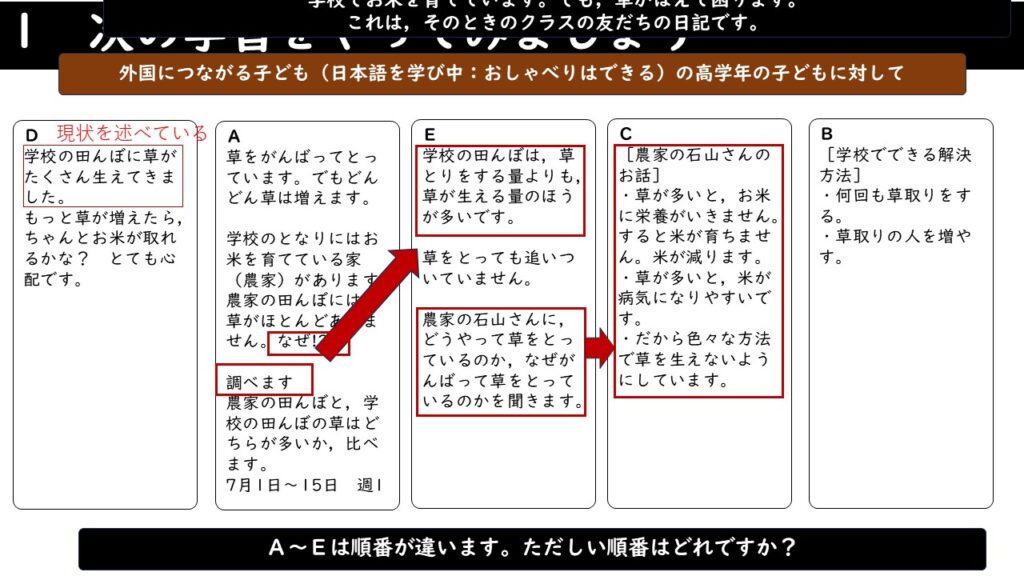

外国人児童・生徒の教育課程デザイン論 2024 archive

この授業は,2024年2ターム(6月~7月)に広島大学人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムの授業として行った大学院生向けの授業の記録です。 授業の目的 言語的文化的に多様な子…