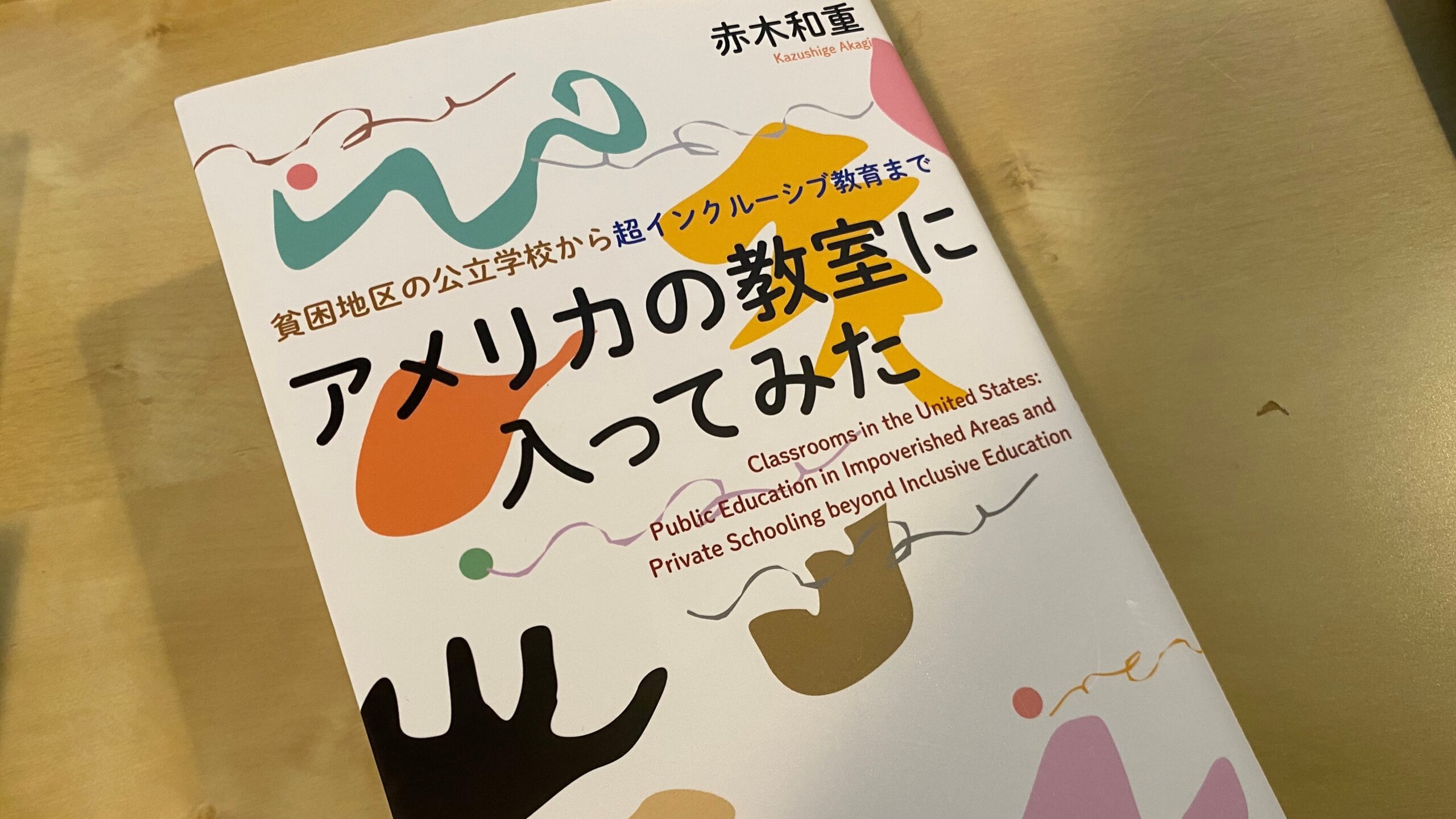

赤木和重さんの『アメリカの教室に入ってみた―貧困地区の公立学校から超インクルーシブ教育まで』(ひとなる書房, 2017年)。

2020年3月に外国語教育実践フォーラムでインクルーシブ教育と外国人児童生徒への教育について話をしたときに,いろいろなインクルーシブ教育に関する議論を追っていく中で出会った赤木さんの論稿にいくつかであい,その流れでこの本にも出会いました。

(実は滋賀大学の学部生だったときに院生の先輩として同じキャンパスにいらっしゃったんじゃないかと思う)

軽妙なタッチで教育の具体と俯瞰が交差する

サバティカルを通して行かれたというアメリカのシラキュースでの貧困地区の小学校でのエピソードを中心に描かれます。

「おお,こんな書き方,やられた!」と思うくらい面白い。

軽妙なタッチで見聞録的な文体で現場を描いています。

その中に,赤木さんの本来の専門性である特別支援教育や発達,インクルージョンへの目線,教育学としての目線が絡み合うことが,見聞録的なタッチから俯瞰的な視点が往復していきます。

とはいっても,いわゆるエスノグラフィーのような,一見エッセイ風を装いながらも研究方法論や分析方法論に則った厳密さではないからこそ,「自分はアメリカの教育の専門家ではない。

でも,アメリカのあの学校で見たことを描く」ことを気張らずに描くことに成功しているように思います。

違うこととつながること

その中ででてくる2つの軸線。

「sameness(同じ)―difference(違い)」。

「individual(個々)―relationship(つながり)」。

この二軸の中で,往々に「同じであろう,つながろう(sameness/relationship)」を目指しがちな日本的インクルーシブ教育。

一方で「違うからね,あなたと私はそれぞれで交わらない(differncel/individual)」となりがちなアメリカのシラキュースの多くの学校。

このどちらでもない「違っている,けどつながりは大切(difference/relationship)」を指向する学校と出会いながら,その場所の大切さを見出しています。

それを生み出す文化と社会的な背景も見とりながら。

新自由主義が学校にもたらすもの

新自由主義の中で、テスト中心主義とアカウンタビリティばかり求められ、学校が萎縮してゆくアメリカ公教育の難しさ。子どもたちの言葉の中に、家庭や社会の構造が透けて見えること。学ぶことに簡単には向き合えないこと、教師との関係性…この辺は決して日本の学校からみても「別の世界の話」ではないはずです。

研究者は完璧ではない。不全感覚と迷いが未踏の場を探る

単なる比較文化論でもなく,エスノグラフィーでもない間合い。

赤木さん自身の迷い,これまでの学校経験の間での葛藤がとても共感的に読めました。

何より,「英語ができない」という不全感を赤木さん自身が持ち合わせ。

その中でご家族も一緒に行って右往左往し,随所で英語がままならない自分自身の葛藤を織り交ぜていきながら関係を紡いでいく感じ。

ああこれ,タイでの日本語教師時代もそうだったし,英語ができないまま海外に研究行くときの不全感そのままだなと思いながら,それをさらけ出せる赤木さんが素晴らしいなと思いました。(とはいっても大学院の授業受けてたりと「できてるやん!」とツッコみながら読んでいましたが…笑)

自分自身が不全感を持っているからこそ,迷いながら「インクルーシブな学校」ってどうしていくんだろう,未踏の場所を模索していくことができるんだと。

とはいえ,本書の最大のヒガイは,この本を家においていたところ,奥様に「こんな苦労するなら私はついて行かない!」宣言をされてしまったこと。がーん。笑