この授業では,「カリキュラム論」を通して,言語的文化的に多様な子どもの包摂を捉えていきました。

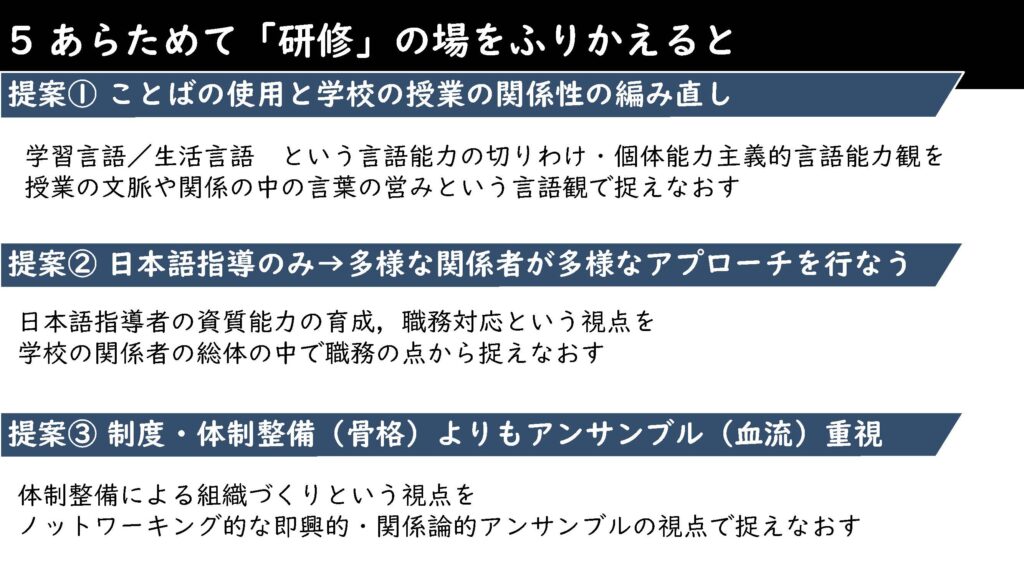

往々にして,「支援」「対応」「学校の体制整備」という形でばかり進むのですが,そうではなく,学校全体の問題として,「カリキュラム」の問題として捉えていく視点を持ちます。

- 言語的文化的に多様な子どもたちの存在をふまえ,その教育課題や可能性を理論的に捉えることができる。特に今回はそれを「生態学的なカリキュラム」の視点から捉えることができる。

- 海外文献・国内文献をふまえながらその視点を具体的なケースや事例と結びつけて理解できる

授業は「展開1 文科省の研修動画と,市の研修への参加を通して全体像を知る」「展開2 2つの研修の言説的な違いを考える」「展開3 カリキュラム論の点から,学校全体で子どもたちを包摂していくための手がかりを得る」という展開で進んでいきます。

- 授業の展開1「基本的情報」を知り,「研修」の中に込められた言語的文化的に多様な子どもたちの包摂の発想を知る(第1回~第4回)

- 授業の展開2 研修の違いから包摂の発想の違いを捉える(第5回)

- 授業の展開3 Trifonas, P. P. and Jagger, P. (2024). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer. の分析(第7回~第15回)

- 01 Kenneally, N. (2024). Child’s Play: Play as an Informal, Relational Curriculum of Childhood. 子どものあそび―子ども時代の非公式・関係的なカリキュラム

- 02 Arvanitis, E. (2024). Towards a Transformative and Reflexive Curriculum.つくりかえ,やわらかなカリキュラムにむけて

- 03 Carisson, M. (2024). The Twinning of Bildung and Competence in Environmental and Sustainability Education: Nordic Perspectives.サスティナビリティ教育におけるビルドゥングとコンピテンスの融合―北欧の視点から

- 04 Teasley, C. (2024). Curricular Convergences and Divergences Around Global Citizenship Education: Between the Universal and the Pluriversal.グローバル・シティズンシップ教育をめぐるカリキュラムの収束と分岐―普遍性と多元性の狭間で

- 05 Carper, P. and Jagger, S. (2024). Curricular Readings, Conversational Writings: Dialogue on a Book Club.カリキュラム的リーディング,会話的ライティング―ブッククラブにおける対話

- 06 Kirchgasler, C. (2024). The Orders of Order: Curriculum Design and a Hauntology of Efficiency順序のための秩序―カリキュラムデザインと効率の亡霊論

- 07 Ouellette, M. A. and Gavin, D. (2024). A Flat (Packed) Affect: Theorizing Pedagogies of Seriality in Unboxing and Assembly.のっぺりと(パッケージ化された)感情―開封と組立(アセンブリー)の連関の教育理論

- 08 Khan, S. and VanWynsberghe ,R. (2024). Identifying Children’s Funds of Knowledge as a Bridge to STEM子どもたちの知識の資産をみきわめ,STEMへの架橋とすること

授業の展開1「基本的情報」を知り,「研修」の中に込められた言語的文化的に多様な子どもたちの包摂の発想を知る(第1回~第4回)

まず,文部科学省から出ている「外国人児童生徒等教育に関する動画コンテンツ」を見て,さまざまなところから来ている受講生に,基本的な情報や考えかたを共有しました。と,ともに,「全体的に」「一斉に」「動画という形で」伝える研修のスタイルが持つ問題点を考えていきました。内容の大切さを理解しながらも,研修という点において「トップダウン的な情報提供(知識を知識として伝える)ことによる権威関係性」「実効的なものにつながるのか」などの視点を考えていきました。(ここは毎年同じ展開ですね…)

その後,次の週は,東広島市の学校研修に大学院生も参加します。よくある日本語指導研修とはわけが違い,最初から「学校のカリキュラムをみすえたもの」として考えていきました。僕が包摂の学校づくりの話を日本語指導者と管理職向けに話すのはさておきつ,すごいのは指導主事さん。

指導主事さん自身が自分で撮ってきた通常のクラスの中で子どもが学ぶ様子の動画と,日本語指導の様子の動画をもとに子どもたちの学びの意味を考える講義を行ない,さらに市の多文化の全体像も伝えていくものです。

前週に見た研修との違いは何だろうか…これを考えるために「授業の展開2」に移りました。

授業の展開2 研修の違いから包摂の発想の違いを捉える(第5回)

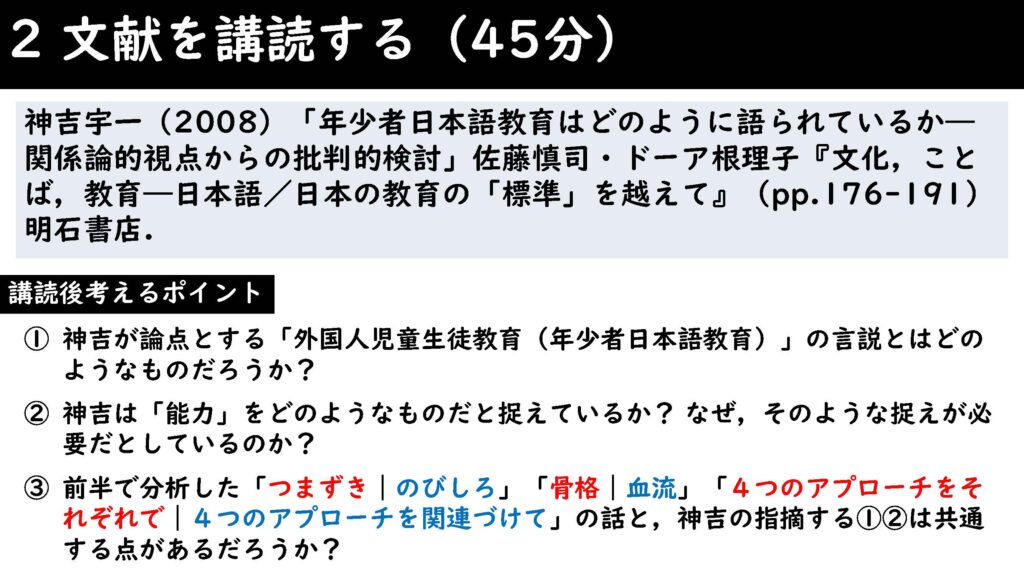

先週までにみた研修(文科省公開の研修動画、東広島市と研修)を重ねながら「外国人児童生徒教育の語られ方」の言説を分析する。

その手がかりとして、以下の課題文献を読む。

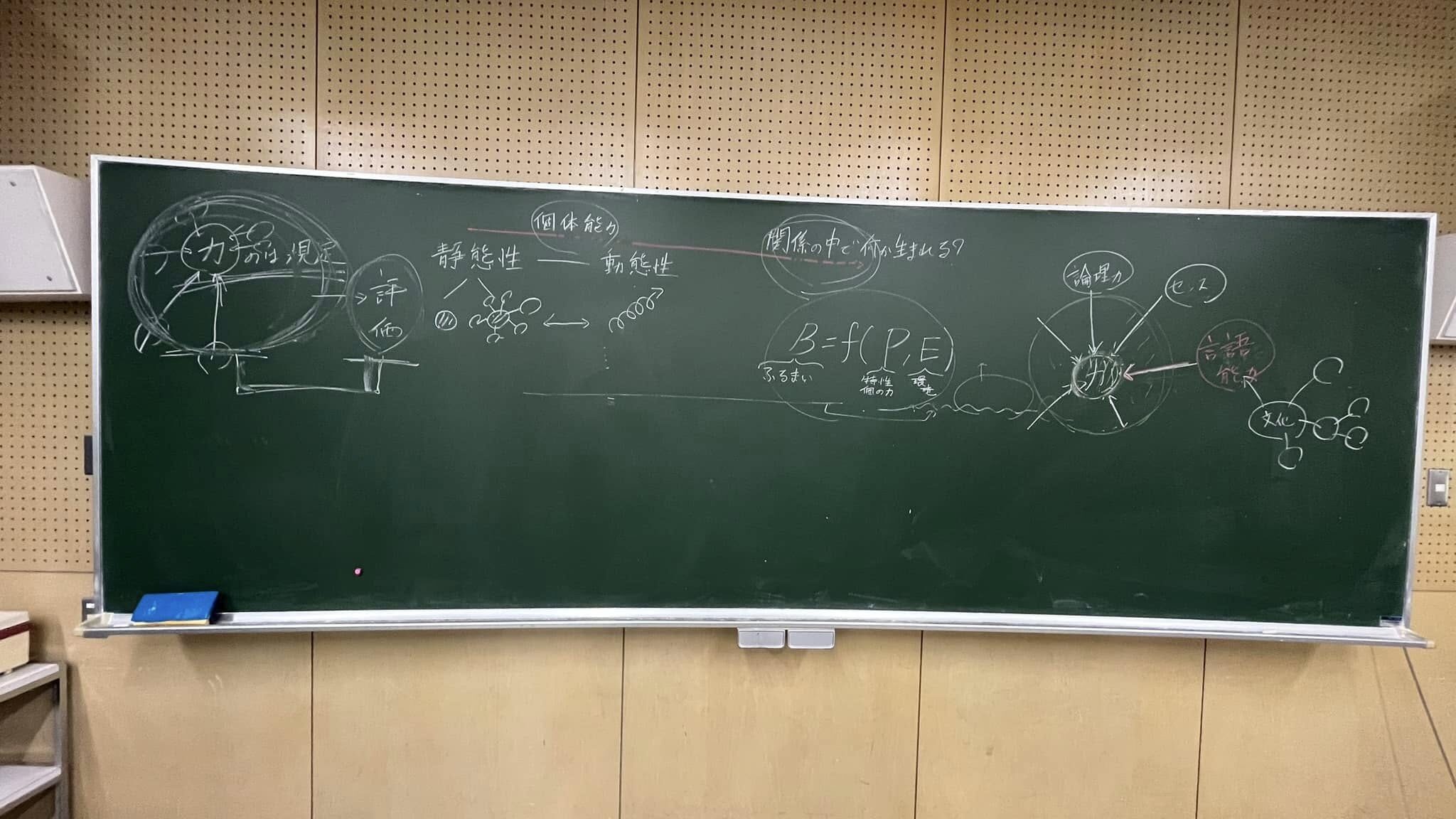

「個体能力主義」の教育と測定評価主義を批判して「関係論的な場」の重要性を示す、外国人児童生徒教育研究の中では珍しい論調で、2008年の時点で今をうつしとっている慧眼性が光るこの論文。まさに前回研修で捉えた「なんであんな大きな古墳を作ったのか」をめぐって日本語を学ぶ渦中にある子どもたちが「えらい人」(本来は「王・ごう族」)ということばを自分たちで編みだして、先生のやわらかな訂正フィードバック(「豪族だよっ笑」などの)も軽やかに受け流しつつ「えらい人」を駆使しながら意味を探っていった事にも繋がる。

受講生が心理学のバックグラウンドを活かして「B(behavior: 行為)=f (P(personality: 個人の特性や力) ×E (environment: 環境)」の社会心理学の定理を持ち出しながら「個人の能力を変えるのは難しいから、環境に働きかけて結果生まれる行動の変化を大切にする、その結果能力も変わるかもという考えに似てる」という説明をみんなに向けて行いながら意味が開かれていく。

自分たちがこれまで「能力的な目標」をかかげながらそれにどう迫ったかで教育を捉えてきたかに思いいたり、一同考え込む。

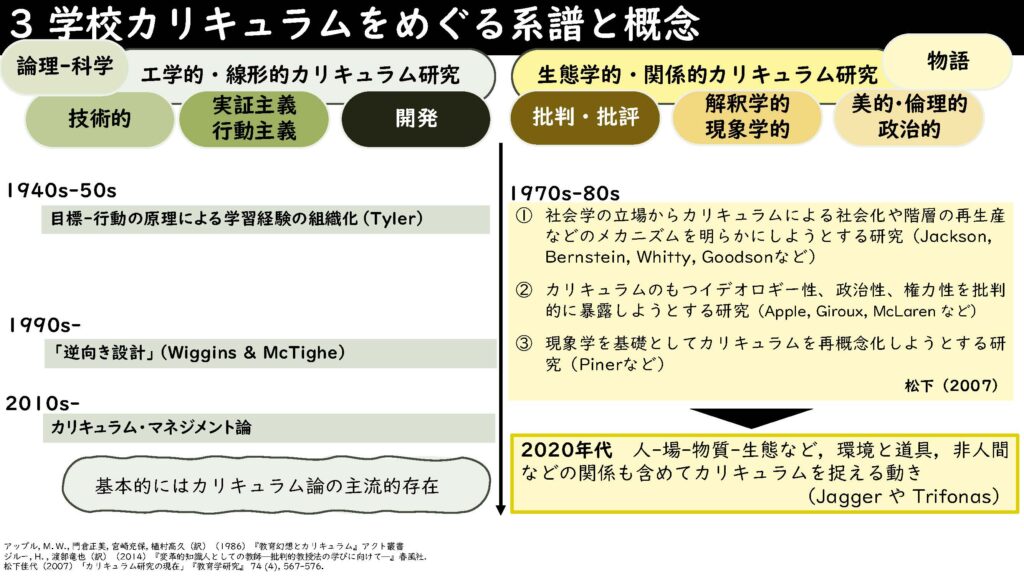

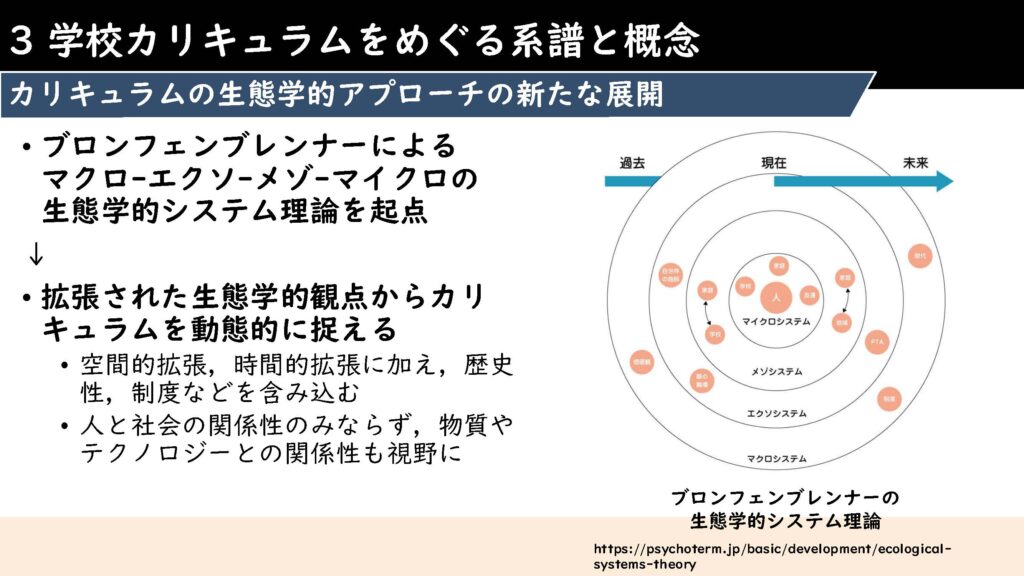

現職の院生を中心に、「でも評価しなきゃいけないからなぁ…尺度が必要になるんだよなぁ」という悩みも出ながら、それを受けて私のほうで、「工学的・設計論的なカリキュラム接近」と「生態学的・羅生門的カリキュラム接近」の歴史に整理して、「目標-評価」のカリキュラムがいかに自分たちに埋め込まれているのかを整理する。

「全体の納得とわかりやすさ」を得やすい工学的発想と「現状の目標の問題を暴き出す」社会学的カリキュラム発想の間でどうそれが関連づくかに議論がうつりながら、工学的な目標-評価的な設計のみになるとマイノリティは「アセスメントして、場に適応できるかどうか、できないときに配慮をという方法でしか救えなくなる面はある」と院生。それを受けながら、次回からの生態学的アプローチのカリキュラム発想を読み込んで行くことになった。

授業の展開3 Trifonas, P. P. and Jagger, P. (2024). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer. の分析(第7回~第15回)

授業の展開3は,これまでをうけて,カリキュラム研究のハンドブックの2024年末に出た,Trifonas, P. P. and Jagger, P. (2024). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springerから,いくつかをピックアップして分担して読んでいきました。

それを「カリキュラム論としての示唆は何か」「教育としての示唆は何か」「言語的文化的に多様な子どもの包摂の示唆は何か」の点からディスカッションをしていきました。

スライドは下記で公開しています:受講生の許可を得て名前やニックネームを入れています。また,時期などによって非公開にすることもありますのでご了承下さい。それぞれのスライドに書かれているように,教育的価値・資料的価値としてウェブでの掲載を行っていますが,いわゆる「論文」ではありませんので,論文等への引用や掲載は固くお断りします。

01 Kenneally, N. (2024). Child’s Play: Play as an Informal, Relational Curriculum of Childhood.

子どものあそび―子ども時代の非公式・関係的なカリキュラム

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- 時間と空間の中で,子どもたちの関係性を捉える。

- 関係性とは,他者との関係,自身とモノとの関係,自身と歴史性との関係など,さまざまな関係性がある

- 「大人の視点」(外からの視点)でみると無意味であったり,未熟であったりするように見える捉えが,子どもの側(当事者の側の視点)から見ると「意味のあるもの,必然性のあるものと捉えることが出来る

- ここから,フォーマルな視点(外からの視点)で見れば無価値に見えるものに,インフォーマルな視点(内からの視点)でみると価値のあるものに見えるものがあることへの理解の重要性がある

教育への示唆

- 「幼児教育」という場からの話であったが,こうした当事者の時空間的関係性は,「小中高大」の場においても同様に存在しているし「見えにくい」からこそ「見る」非調整があるのではないか?

- 「自然的な状態を見る」ということだけではなく「教師という意図を持った存在」もまた,こうした空間時間的な関係性の場の中の「部品のひとつ」として捉えると,いろいろなものが見えてくるのではないか。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 子どもたちのもっている「世界との関わり」(空間的なものだけでなく)を改めて捉えることの重要性

- 「(マジョリティの中間層的日本人教師)の視点」から見る子どもたちに対する「欠損視点」を,改めて「資本視点」に切り換えていく視点

02 Arvanitis, E. (2024). Towards a Transformative and Reflexive Curriculum.

つくりかえ,やわらかなカリキュラムにむけて

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- 学習者・教師・教材・環境が相互に影響し合う〈学習生態系〉として学校を捉え、カリキュラムを「差別化された関係の場」とみなす

教育への示唆

- 子どもたちの学習状況によってアプローチを変える,それによって,センシティブな内容なども小さな子どもが学べるようになっていく。

- 内省的なアプローチによって,子どもたち自身が想像したり,自分の感覚や経験にひきつけながら学ぶことを大切にする。

- それぞれがアート作品によって表現する→マルチモーダルな表現

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 参加型芸術アプローチを通じた「外国人児童生徒教の理解

- マルチモーダルな記号によるインタラクション

- マルチモーダルな表現による内省的な「生活」や「経験」との重ね合わせによる表現を可能にする

03 Carisson, M. (2024). The Twinning of Bildung and Competence in Environmental and Sustainability Education: Nordic Perspectives.

サスティナビリティ教育におけるビルドゥングとコンピテンスの融合―北欧の視点から

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- コンピテンスとビルドゥングの関係性をふまえて教育の目標を生みだしていくこと。

- 既成社会への適合ではなく「問いを開き続ける」学習過程を評価

- AC を「Bildung的理想」と「コンピテンス概念」を “双子化” することで、両潮流を媒介する発想を提起した。ただし測定可能性(米国型)に寄せ過ぎると批判理論的ポテンシャルが希薄化するという含みも指摘。

教育への示唆

- 行為経験を核とした横断型カリキュラムとして,「調査→ビジョン形成→社会的アクション → 再省察」というループを作っていくことが,コンピテンスとビルドゥングをつなぐ経験を生みだす発想。

- 形成的評価の再検討として,ACは構成要素を数値化しにくい。ポートフォリオやナラティブ評価など、学習者の “変容の軌跡” を可視化する評価文化が必要になるのではないか。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- コンピテンス中心主義からビルドゥングへの視点を移すことで「成長」「評価」の捉えが生まれることによって,「能力的欠損言説」を「陶冶的資源言説」に切り換えることができるのではないか。

04 Teasley, C. (2024). Curricular Convergences and Divergences Around Global Citizenship Education: Between the Universal and the Pluriversal.

グローバル・シティズンシップ教育をめぐるカリキュラムの収束と分岐―普遍性と多元性の狭間で

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- グローバル・シティズンシップの中において,何が含み込まれていて,何が含み込まれていないのかということを見ることの重要性。

教育への示唆

- シティズンシップをうたうカリキュラムの中にある植民地主義的な視点を見すえ,さらなる包摂を作ろうとしていくことが重要。

- その際に,「コスモポリタン」の視点からナショナル⇔グローバルであはない,多様な集団とのつながりをイメージした共同体の成員になっていくことの重要性

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- そもそも,さまざまな共同体につながりを持っていることを活かすという点では,そこにコスモポリタン・シティズンシップへの入口があるはずで,むしろそのつながりの資源を活かしていくことの重要さがあるのではないか。

05 Carper, P. and Jagger, S. (2024). Curricular Readings, Conversational Writings: Dialogue on a Book Club.

カリキュラム的リーディング,会話的ライティング―ブッククラブにおける対話

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- ブッククラブの活動において,「テキスト」を媒介としたそれぞれの人生経路の交差とテキストの解釈の交差が重ね合わされるところに,社会的な物へのまなざしと個のかかわりが重層的に生まれる

教育への示唆

- どのような選書を意図的に組むことで,どのような人びとのアイデンティティの交差が生みだされるかという点に焦点を置くことで,テキストの読みあいを通した多層的テクストの生成を担保することができる。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 多様な言語文化的な背景やアイデンティティを持つ人がそこの場に関わるということを保障することで,より豊かな「読みの深さ」「関わりの重層性」を生みだすことができるのではないか。

06 Kirchgasler, C. (2024). The Orders of Order: Curriculum Design and a Hauntology of Efficiency

順序のための秩序―カリキュラムデザインと効率の亡霊論

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- カリキュラムをデザインすることの中に,いくつかの「おばけ」がいること。特定の成功者像を前提としていることから教育目標が造られること。

- それをサイバネティクスとデータのサイクルの中でより「エビデンス的に」「効果的に」なされていくことが促進されることの問題性。

教育への示唆

- 大きなカリキュラム設計の中に潜む「おばけ」問題に対抗するための1つの戦略として「小さな教室の中で生起する出来事」への教師の目線がある。

- 教室の中で「もともと目標にはなかったけれど,そこで生みだされた価値ある子どものつぶやき,発想」に視点を置き,教師が意図を持って掘り下げる行為には「おばけ」が見すえていない価値がもたらされる。

- こうした視点を「目標にそぐわないから」と削ぎ落としてしまわないことの重要性と価値があるのではないか。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 教室の中にいるマイノリティが持つ視点や言葉を,「目標外」として削ぎ落とすのではない,価値づけや発想をもつことの重要さは,「おばけへの対抗」とともに「小さな価値の包摂」を促すのではないか。

07 Ouellette, M. A. and Gavin, D. (2024). A Flat (Packed) Affect: Theorizing Pedagogies of Seriality in Unboxing and Assembly.

のっぺりと(パッケージ化された)感情―開封と組立(アセンブリー)の連関の教育理論

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- 往々にしてプロセス,線形,目的と結果のような形の直線的な物事で捉えている営みを,アッサンブラージュという視点で,偶発的なネットワーク,ヒトとモノとコトを結びつけた発想で捉える

教育への示唆

- 教育が往々にして線形的な理解によるわかりやすい営み,またそれが新自由主義的な面で促進されてしまう状況を,あらためてオルタナティブな循環系・関係性・偶発性の点から生みだされる知を大事にしていくこと。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 取り出された教室のように偶発性がたびたび生起する場における意味を見出すこと。教室の中の小さな生起するつぶやきやひらめきに価値づけを行うことができる。など

08 Khan, S. and VanWynsberghe ,R. (2024). Identifying Children’s Funds of Knowledge as a Bridge to STEM

子どもたちの知識の資産をみきわめ,STEMへの架橋とすること

授業後の議論のまとめ

カリキュラム論的特徴

- 家庭や子どもたちの中にある「知識の財産」(funds of knowledge)にアクセスし,それを教室に持ち込むことでSTEMの学びへの参加が包摂される。

教育への示唆

- 「知識の財産」という個や家庭の世界観を持ち込むことの大切さ。生活感覚の中にある学習の種を活かすこと。

言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆

- 生活から学習へという視点ではなく,生活の中に学習が持ち込まれ,さらに生活を掘り下げる。教育の中における知識の財産の持ち込みの可能性